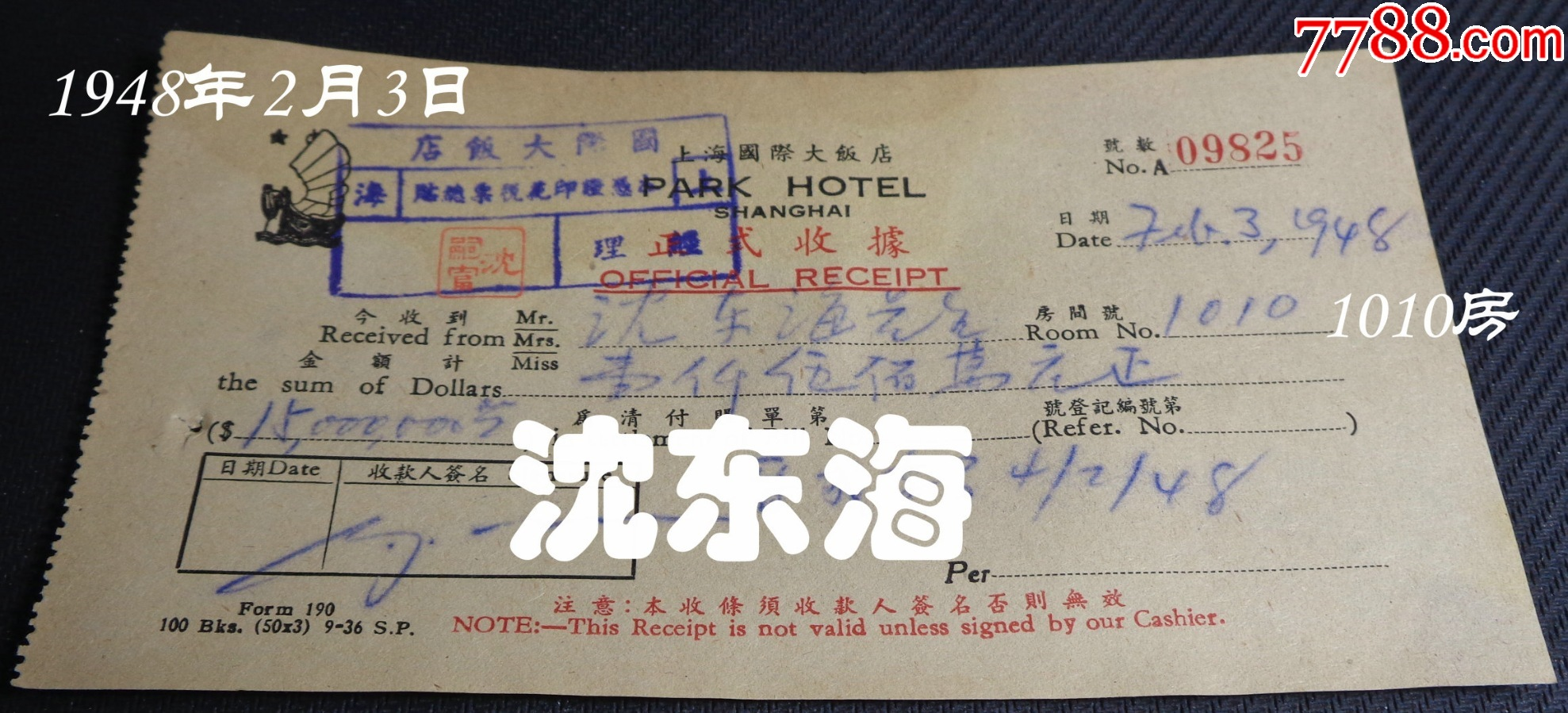

平圣台(生卒年不详,主要活动于清乾隆时期),字瑶海,号确斋、晚晴、火莲,又号确庵,斋名妙香盦、清娱阁、馀盦,浙江山阴(今绍兴)人。他是乾隆朝进士、官员,兼工诗文,与纪昀、钱大昕、蒋士铨等同期名士交厚,其生平事迹散见于友人文稿及地方史志中。

一、科举与仕途

科举出身

清乾隆十九年(1754 年),平圣台考中二甲进士,与王鸣盛、纪昀、朱筠、钱大昕等为 “同年”(同科进士),同年中多为清代学术、文学领域的核心人物,可见其科举起点之高。登第后,他按例被选为 “庶吉士”,入翰林院深造,为后续仕途奠定基础。

历任官职

散馆后首任地方官,出任江西金溪知县,任内以 “抚字心劳”(安抚百姓、勤于政务)获民间称颂,钱大昕赞其 “海内循良见古人”,称其政绩符合传统 “循吏” 标准。

后升任广东广州同知(知府佐官,掌地方行政、司法等事),期间可能曾署理或兼任雷州知府(据地方史志提及 “平圣台 雷州 知府”)。

任内曾参与地方建设,如与教谕彭尼璋改建处州(今浙江丽水)魁星阁,推动文教设施修缮。

二、文学成就与著述

诗文创作

平圣台以诗文见长,风格兼具清雅与沉郁,其代表作《枯槎》借 “蝶茧蜂窠”“寒梦春阴” 等意象,托物言志,暗含对时光与际遇的感慨,体现清代文人 “咏物寄情” 的创作传统。

传世著作

其佛学著作《揞黑豆集》八卷被《清史稿・艺文志》著录于 “释家类”,是现存为数不多的个人专著,可见其对佛学亦有研究。此外,他的诗文多散见于友人酬赠之作中,未发现系统性诗集传世。

文化参与

曾为傅山《草书七绝诗轴》题跋(1776 年前后),与翁方纲等学者共同参与古代书画的鉴赏与题咏,体现其在文人圈中的文化影响力。

三、交游与文人圈

平圣台是乾隆中后期文人网络的重要成员,与诸多名士交往密切,其交游事迹多见于友人诗作:

蒋士铨:多次为平圣台赋诗,如《贺新凉》系列(题其《桐阴引凤图》、天津夜话感怀)、《送平确斋前辈游岭南》等,诗中提及二人 “结友二十年” 的深厚情谊,赞其 “文词露轩昂”“吏才元不掩诗名”,并记录平圣台 “内子能诗”(妻子亦善诗)的家庭文化氛围。

钱大昕:作《平确斋自临川令被荐入觐赋诗奉柬》三首,称其 “廉吏可为”“儒术成异政”,肯定其政绩与文人风骨。

袁枚:在《到镜湖寓庵访平瑶海太史临别有赠》中,描绘平圣台隐居镜湖时 “湖宽多得月,地僻只闻莺” 的闲适生活,赞其 “道气深”。

翁方纲:在雷州与平圣台同游西湖、天宁寺,作《游雷州西湖憩天宁寺同平确斋郡丞用苏文忠诗韵》,称其 “今诗伯”(当代诗坛名家)。

四、晚年与隐居

据袁枚、蒋士铨诗作推测,平圣台中年后可能逐渐淡出仕途,隐居于故乡镜湖的 “寓庵”(庵内供绿衣观音),过着 “看水一生心”“诗分贝叶声” 的闲适生活。蒋士铨在《续怀人诗》中提及 “中年乞鉴湖,风月扁舟送”,印证其晚年归隐的选择。

平圣台是乾隆朝典型的 “士大夫” 代表 —— 科举出身、仕途清显,兼具吏才与文才,既以 “循吏” 之名留于地方,又以诗文、交游融入主流文人圈。其生平虽无详细传记传世,但通过友人文稿与史志片段,仍可勾勒出一位 “吏隐结合” 的清代文人形象。

象环赋-平圣台

繁阙里之遗徽,与高山慙啫而共仰。每释菜夫殷楹,恍瞻仪于尧颡。贻车服之焜煌,垂礼经之法象。忻教泽以方长,希德型而未爽。即一佩之循环,如钦承乎函丈。尔其为环也,异璜之平,似璧而圜。朴谢琚瑀,断赖般。既中空而窈窕,亦外泽而湾。 结爵以弥肃,纳绶而可。

默示纯修,孜孜而不已;愿言宗国,栖栖而知还。然衡必有双,佩差以五。白贵截肪,尊俪绣黼。瑜咬瑜玉,胄子与俊造殊仪;山元水苍,公侯与大夫接武。并皆比德于温良,宜用增辉于童甫。乃惟道以自循,无位而勿怨。因象齿之足珍,知凤德之巳困。迟迟去鲁,何竟美于锵;郁郁从周,犹复萦心于缱绻。续而不绝,愿继续之有人;质而有文,奉斯文以为宪。结之于绶,淳为一圭;摄之在齐,以五寸。独是佩以表德,必因组纂以彰仪。紫绿青纲,集班联而炮;赤黄缥组,耀衮服以细。何降三采四采之贵,而取二色之互映;第沿四丝五扶之制,而为百之交维。在昔束带循墙,自形其颙若;即今投簮越境,亦睹其祎而。盖结佩于环,系环于吧圜軍,不藉冲牙之响,珊然左征而右宫,无烦玭珠之华,乎周规而折矩。

决嫌疑者以玦,既知意必之俱忘;本道德者以琨,更信师承之有主。文孙绳武,尚留银佩以传家;小子从游,常见之盈户。岂若圣人之因心作则,炳法物于儒林;遗制流传,振休于礼圃。至夫两佩璘编,蔡昭所献;双璜馼荦,汉帝之贻。受诏而陈,更用青丝之地;鸣玉以相,徒夸白珩之奇。交甫探怀,江滨人查;灵均结纫,兰香滋。此又诡诞无征,莫关体要;不衷非法,难接履綦者矣。天子合契羹墙,紧诚尊卣。韦编心怡,麟书神剖。方奉奠于孔林,旋轸于曲阜。珠庭日角,亲之前;

玉振金觳,如晤桧檐之右。主盖遥承心法,不待传视夫佩环,而旷览德辉固已结仪于组绶。镂影文,觳理有烂。其品则温其如玉,其文则焕乎成章。

大树庵茶亭会稽县志:在西大坊,又名广荫庵。庵前有千年大树,荫庇数亩地,为省会通、台、温孔道。

顺治六年,邑人傅上林同僧斐彝等募置斋僧田百数十亩,往来行脚,摄屏负笠而至者日以千百计,接众丛林,为越城第一。

新增事实:大树茶亭有田一百九十余亩,市匪伪称捐裔攜讼,经前县令断归开元寺僧经管,立有碑记。

乾隆五十七年,大树庵刁僧又复占蚀,绅土平圣台及施诚等公呈知府李亨特,仍断令开元寺住持永远执业施茶,详宪立案。

同善局茶亭,新增事实在开元寺前。

平圣台浙江山阴进士,乾隆二十六年任 临川县令。